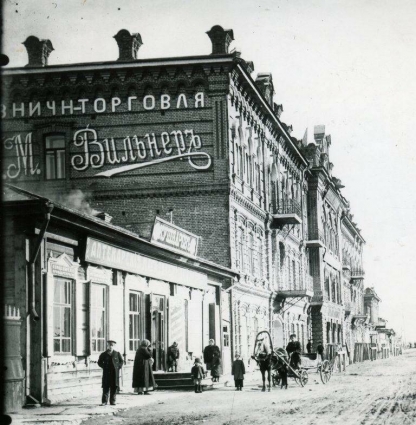

Одним из главных достопримечательностей Минусинска (южной столицы Красноярского края) является Дом Вильнера, который окрестили Сибирским Зимним Дворцом. Это уникальное здание с непростой историей почти 30 лет простояло безнадежно заброшенным, а к 200-летнему юбилею города обрело второе рождение. Его судьба непосредственно связана с судьбой его первого хозяина, удивительного человека Герша Вильнера.

О трагической судьбе легендарного человека и его более везучего творения krsk.aif.ru рассказали сотрудники Минусинского музея имени Н.М. Мартьянова

Необразован, но смекалист

Герш Мордухович Вильнер больше известный как Григорий Маркович был личностью незаурядной, его имя до сих пор овеяно мифами и легендами. Он был потомком еврея, сосланного в Сибирь на поселение из Прибалтикии из семьи крестьянина.

В 1884 году глава семейства, Мордух Гершевич Вильнер, организовал фирму «Оптово-розничная торговля». В нее входили его сыновья, Герша Мордуховича впоследствии стал владеть этой фирмой.

По воспоминаниям внучки Вильнера, Елены Мартовой, Герш Вильнер был «ростом невелик, крепкого телосложения, красив, необразован, но смекалист и сметлив».

«Деньги у Вильнера были, появилось и желание построить дом, но купить землю крестьянин не мог. Потому он пишет прошение о желании выкупить право стать купцом. Для этого необходимо было подать заявление в Енисейскую казённую палату и приложить поручительство от других купцов. В начале 1896 года он со своим семейством был произведён в купцы 2-й гильдии», - рассказывает научный сотрудник музея Н.М. Мартьянова Александра Мосунова.

С этого и началась история его дома.

20 октября 1897 года Герш Вильнер выкупил у минусинского мещанина Узунова землю с деревянным одноэтажным домом на базарной площади. Позднее к этому добавилась усадьба Михаила Копьева. Воплощать свой самый известный проект в жизнь Вильнер начал в 1902 году.

«Понимая, что я человек малограмотный и хочу увековечить свое имя, к 1909 году, накопив на это необходимые средства, я начал мечтать о большом доме. Решил построить такой дом в Минусинске, чтобы подобный не смогли построить через много лет, и к тому же дать родному городу приют в этом доме учебному заведению для народа», — писал в своих воспоминаниях Герш Вильнер.

Здание было построено в несколько этапов с 1909 по 1914 годы. Строителем принято считать мастера-самоучку Хадията Исламова, выходца из крестьянской семьи. Однако архитектура здания, сложность его инженерных элементов и масштаб строительства заставляют думать, что его автор имел серьёзное специальное образование, но по каким-то причинам скрывал это или это скрывали архивные документы.

Меценат, эмигрант, житель блокадного Ленинграда

Трёхэтажное здание с постройками Вильнеры использовали не только для своих нужд. Семья жила только в части помещений. Здесь на третьем этаже в 1913 году размещалось реальное мужское училище, престижные магазины, кафе «Де Пари», Сибирский торговый банк, первый кинотеатр «Арс» Н.В. Фёдорова.

За особняком располагалась электростанция, снабжавшая электричеством не только этот «торговый центр», но и десятки других домов, в том числе соседнюю учительскую семинарию.

Герш Вильнер, как и многие богатые купцы, занимался благотворительностью, в том числе его пожертвования шли на поддержку местного пожарного общества.

Братья Вильнера тоже занимались торговлей, но дела у них шли не так хорошо. Между тем богатый родственник помогал им – дети родных и двоюродных братьев жили в его доме. Он всех кормил, обувал и воспитывал. Были в семье и приемные дети (хотя своих было немало – родилось 14, выжили – семеро). Одного беспризорника Герш Вильнер сначала взял в дом в услужение, а потом обучил всему, женил на своей родственнице и поставил поверенным в торговых делах по Туве.

О том, что случилось с семьей после прихода красных, есть две версии. Дом национализировали в 1917 году, а Вильнеры уехали в Харбин. Но есть и другие данные, что Герш Вильнер умел договориваться и с белыми, и с красными. В его доме сначала располагались колчаковцы – он им платил денег, чтобы его не выгоняли и дом сохранили, а потом сам передал отряду Щетинкина, представлявшему Советскую власть, магазин с товаром и еще два пуда золота сверху. Благодаря этому новая власть оставила в покое и даже предоставила возможность жить в своем доме — семья ютилась в нескольких комнатах. Но любом случае к 1923 году Вильнеры жили в России, а в 1930 дочь Ревекка перевозит родителей в Ленинград. В 1934 года умирает его жена. Спустя некоторое время Герш Мордухович повторно женился. До войны он продолжал заниматься знакомым ему делом — был экспертом по пушнине на аукционах.

А что же с домом?

Во время белогвардейского режима (с июня по сентябрь 1919 года) в подвале дома Вильнера находилась тюрьма, где содержались активисты советской власти. После освобождения Минусинска от колчаковцев в этом здании располагался армейский Совет партизанской армии. Вскоре знаменитый трёхэтажный особняк был национализирован и передан государству. На первом этаже дома были размещены оружейные мастерские и химическая лаборатория для изготовления взрывчатых веществ, позднее — здесь располагались государственные учреждения и аптека.

Дом Вильнера опустел в начале 1990-х годов, после того, как подвал залило водой, ремонт оказался очень дорогим и все учреждения из него съехали. Правда, надежда на реконструкцию здания появилась в 1995 году, тогда начались разговоры о его возможной реставрации и передаче минусинскому колледжу культуры и искусств. Но в 1996 году, после обильных ливней, часть здания обрушилась, а дом признали аварийным и спрятали за забором.

Многие думали, что восстановить уникальное здание больше не получится. В 2018 году его обследовали. Самая большая проблема оказалась с восстановлением стен. Ведь при строительстве изначально использовался штучный, специально изготовленный для этого объекта кирпич. Современные реставраторы брали обычные кирпичи и обтачивали его до нужного размера и формы. Потом уже получившиеся стены обрабатывали песком под высоким давлением из специального аппарата, чтобы «сгладить» разницу.

Внутри здания пришлось устанавливать новые перекрытия, лестничные пролеты и перегородки между комнатами. Постарались сохранить дух эпохи – деревянные двери, щеколды похожие на те, что были, кованная лестница. Чтобы спрятать коммуникации пришлось опустить уровень потолков в коридорах. Очень сильно изменилась конфигурация помещений. На первом этаже появилась ресепшн и гардеробная, со стороны двора - лифт для маломобильных граждан. Из «исторического» остались фундамент и наружные стены, удалось восстановить по старинным фотографиям лепнину. На реставрацию здания ушли сотни миллионов, а сегодня его содержание в год обходится в 9 млн рублей. Но это того стоило.

Сегодня в доме Вильнера располагается Минусинский колледж культуры и искусства – здесь учиться молодежь, как и мечтал его создатель Герш Вильнер. Да и дома красивее этого за столько лет построить пока не смогли.

В Красноярск приехал передвижной музей «Автобус Победы»

В Красноярск приехал передвижной музей «Автобус Победы»  Портрет Владимира Путина из 100 тысяч гвоздей создал мастер из Тувы

Портрет Владимира Путина из 100 тысяч гвоздей создал мастер из Тувы  Красноярскому музейному центру «Площадь Мира» назначили нового директора

Красноярскому музейному центру «Площадь Мира» назначили нового директора  В Красноярске «Ночь музеев» начнётся на два дня раньше, чем по всей стране

В Красноярске «Ночь музеев» начнётся на два дня раньше, чем по всей стране