В освоении Сибири русскими переплелись стихийное заселение и переселение по «государевым указам». Местное населенье завоевывалось или добровольно входило в состав Русского государства, чтобы найти защиту от воинственных соседей. Массовое переселение из России на восток началось с конца XVI в. после походов Ермака. Продвижение русских проходило в восточном направлении Сибири, в самые богатые пушным зверем области. Детали истории восстанавливал корреспондент «АиФ-Красноярск».

Мягкое золото

Атаманово, Ворогово, Есаулово, Торгашино, Зыково, Лалетино, Лодейки - казачьи топонимы окружают Красноярск со всех сторон. Разросшийся город-миллионник некоторые из них уже поглотил, но они всё равно сохранили свои названия. Например, станция Злобино, названная по фамилии одного из основателей острога, потомки которого до сих пор живут в Красноярске.

Атаманово, Ворогово, Есаулово, Торгашино, Зыково, Лалетино, Лодейки - казачьи топонимы окружают Красноярск со всех сторон. Разросшийся город-миллионник некоторые из них уже поглотил, но они всё равно сохранили свои названия. Например, станция Злобино, названная по фамилии одного из основателей острога, потомки которого до сих пор живут в Красноярске.

«Легендарные пушные богатства Сибири - это хорошо, - рассказывает доктор исторических наук Геннадий Быконя. - Но чего стоит самая богатая земля, если некому её обрабатывать, некому взять её плоды, получить мягкое золото? Без людей самая обильная тайга - пустыня. Значит, мало получить территорию, надо, чтобы на ней было население, которое можно обложить ясаком. Да и самим получить часть мехов будет совсем не дурно. Значит, надо строиться. Ставить зимовья и заимки».

Так что служилые люди, которыми были казаки, начали осваивать бывшую Тюлькину землю, примыкавшую к Качинскому острогу, будущему Красноярску. С годами атаманы Иван Кольцов и Дементий Злобин, десятники Шумка Вострык и Дементий Зыков получили за службу земли от красноярского воеводы в вечное пользование. И пошли вокруг будущего Красноярска населённые пункты. Пузырёво и Берёзовка стали первыми, поскольку воспоминания о них датируются ещё 1639 годом. Затем возникли Злобино, Кольцово, Торгашино, Овсянка, Базаиха. Жизнь простой и сладкой не была, и прежде всего из-за своих же русских соседей. На долгие 50 лет разгорелись недобрые отношения с Енисейском. Тюлькина землица, как до этого назывались земли вокруг Красноярска, считалась многолюдной и потому особенно соблазнительной в ясачном плане. Переподчинение её новому острогу сказывалось на экономических показателях Енисейска.

Кляузы в Москву

«Казаки были военно-служилым сословием и государевых податей не платили, - продолжает Геннадий Фёдорович. - Их дело было службой отрабатывать царёвы милости и везде следить за прибытком для казны. Между тем содержание гарнизонов казне влетало в копеечку. Требовалась отдача. Потому не удивительно, что воевода Енисейска очень скоро начал писать в Москву кляузы, дескать,

«…красноярцы живут за нашими головами даром, не учинили тобе, государь, прибыли нисколько, ясак не собирают».

Сохранившиеся данные показывают, что енисейцы не так уж и врали царю. За охотничий сезон 1629-1630 гг. Красноярск собрал в казну всего 190 рублей. Показатели Енисейского острога куда солиднее: пушнины набрали почти на 5200 рублей. В результате Москва согласилась с доводами сибиряков и велела раскассировать гарнизон Красноярска между Енисейском и Томском, а проштрафившийся городок низвести до уровня острожка и отправлять туда годовальщиков по 40-50 человек. Но уже через год сами жители Енисейска убедились в ошибочности этого решения. В марте 1631 г. пришли вести о подготовке кочевниками похода на Енисейск. Восстали ранее мирные остяки и угнали табун лошадей. Досталось и Томску с Кузнецком. Красноярский острог с сильным гарнизоном решено было восстановить.

«Скаска сына боярского»

Благодаря архивам мы и сегодня можем познакомиться с первыми красноярцами, которые оставили нам свои имена в местных названиях. Например, Дементий Андронович Злобин, чья фамилия принадлежит одной из пригородных станций. Говорят, когда-то там была его охотничья заимка.

Сибирский писарро

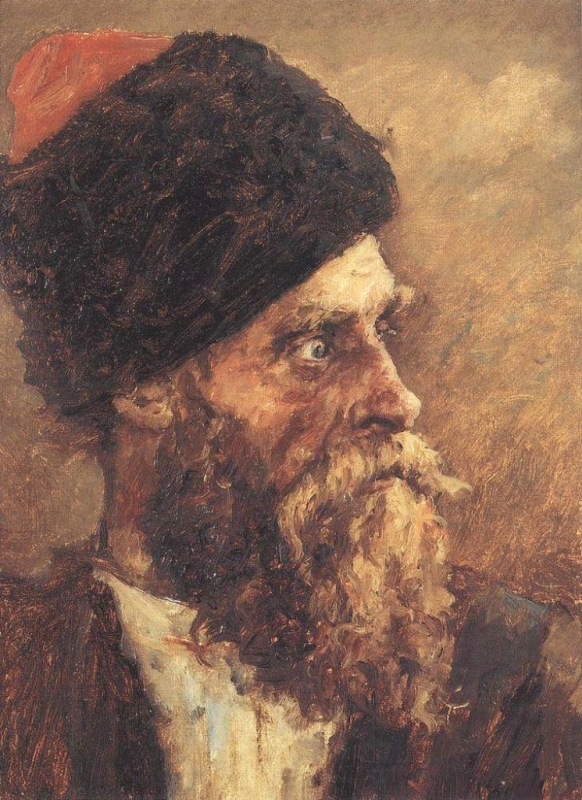

Род свой Дементий Злобин вёл от сына боярского из Стародуба-Северского. Отец его погиб во времена Смутного времени в бою под Кромами между царскими войсками и бойцами Лжедмитрия I. Как положено казаку, Дементий и по Дону погулял, и успел с поляками саблями переведаться.

Под командой спасителя России, знаменитого князя Дмитрия Пожарского, Злобин охотился за отрядом Лисовского, но неудачно, будучи неоднократно «ранен до смерти». Утомившись на бестолковой службе, он вновь уходит на Дон, но и там не может усидеть и с казацкой станицей атамана Шелудяка едет в Москву. Там Злобина ждёт царская опала. Точных причин сейчас установить уже нельзя - не исключено, что это последствия путешествия на Дон. Опального Дементия ссылают в сибирский Тобольск. С годовым окладом 8 рублей его зачисляют в литовскую роту ротмистра Бартоша (перевербовка пленных и использование их на других фронтах царства было в порядке вещей). В любом случае, в 1626 году Злобин с радостью идёт добровольцем в отряд Дубенского. Получает звание атамана, 13 рублей жалованья, 10 четвертей ржи и овса.

В Красноярске Злобин проявляет себя умелым воином с задатками полководца. Послужные списки, которые составлялись после каждого боевого столкновения, рисуют нам настоящего сибирского Писарро. В феврале 1630 г. князцы Коян и Шижеляк отправились грабить племена, живущие по Кану. Свои силы они укрепили монголами и калмыками. Злобин лично взял в плен Кояна и его старшего сына. В тот же год летом, руководя военной экспедицией, поднялся до Саянских гор и сорвал тем самым набег енисейских киргизов на Томск. В казачьих записках это выглядит гораздо прозаичней: «В Братской земле атаман Демко Злобин двух мужиков убил, а под ним, Демидком, коня убили». В «Скаске» жизни Дементия Андроновича, написанной им самим, насчитывается 11 случаев тяжёлых ранений, но службу казак не бросил.

«Воеводу казнил и отпёрся»

Успешного воина отметили в Москве. В 1634 году Дементий получает пожизненную прибавку к своему денежному и хлебному жалованью. Доплата превосходила воеводский оклад, что сделало свободолюбивого казака совсем уж независимым.

Старый казак «пересидел» за тридцать лет службы десять воевод и не стеснялся напомнить им, что «вы де приходите и уходите, а я де остаюсь». В 1640 году дело дошло до открытого столкновения с воеводой Баскаковым. Тот попытался отстранить гордого атамана от должности. Злобин, не посмотрев на чины, ворвался в съезжую избу (канцелярию воеводы) и избил его так, что последний несколько дней лежал при смерти. Следователи, вероятно, опасаясь за свою жизнь, не рискнули обвинить казака, тем более что весь гарнизон поддерживал его. Злобин, как сказано в «Скаске», «отпёрся» и в 1647 году вновь стал атаманом. В этом чине он оставался ещё 10 лет, пока не запросил отставки в возрасте 70 лет: «Потому, что я, Демко, устарел. И сынишко мой Мишка по государеве грамоте в Красноярском остроге в моё место, в атаманы, повёрстан».

Потомки Злобина долго входили в городскую старшину, участвовали в «Красноярской шатости» 1695-1698 гг., но постепенно утратили значимые посты в управлении. Тем не менее род Дементия Злобина не прервался до сих пор, и представители этой фамилии живут в крае и сейчас.

Охранное имя

Древние славяне считали имя важной частью человеческой личности. Истинное имя всегда хранили в секрете, чтобы никто не смог причинить вред владельцу.

Очень долго жило верование, что волшебник или колдун может погубить человека, наведя порчу на его истинное имя. Поэтому настоящее имя знали только родители и самые близкие люди. А для публичного общения использовались прозвища, причём выбор отдавался таким, которые не вызывали зависти, не выдавали радость, а лучше отпугивали болезни и смерть - Шумило, Буян, Нелюб, Злоба. Встретив Ростигнева, негативные силы должны были, по идее, отправиться на поиски другой жертвы.

Имена и прозвища, связанные со «злом», были особенно популярны: Злобай, Злобица, Злоказ. Все эти имена встречаются в старорусских архивах ещё в X-XVI вв.

Исследования историков показывают, что Злоба - одно из самых распространённых на Руси внутрисемейных охранительных имён. Составители словарей фамилий так и пишут: «Надеясь, что ребёнок вырастет добрым, ему присваивали имя Злоба». Есть и более симпатичная версия. Фамилия Злобин берёт своё начало от слова «злобА», что означает в переводе со старорусского «правда», «истина». Отсюда и произошло слово «злободневный».

«Место угожее, высоко и красно». Красноярск был основан как военный лагерь

«Место угожее, высоко и красно». Красноярск был основан как военный лагерь  «Бесстрашные погибали первыми». Ветеран-афганец - о боевом опыте

«Бесстрашные погибали первыми». Ветеран-афганец - о боевом опыте  Зеркало революции. Как жили 100 лет назад красноярцы

Зеркало революции. Как жили 100 лет назад красноярцы  Тайны Базарной площади. В Красноярске обнаружили острожную стену XVII века

Тайны Базарной площади. В Красноярске обнаружили острожную стену XVII века  Без вины виноватые. Спецпоселенцев сибиряки считали фашистами и предателями

Без вины виноватые. Спецпоселенцев сибиряки считали фашистами и предателями