Ачинскому краеведческому музею через два года исполнится 140 лет. Он расположен в историческом здании, в усадьбе купца Мокроусова, в самом центре города. Усадьба была построена по проекту томского архитектора Виктора Васильевича Хабарова. В ней переплелись изящество и простота. Из зала второго этажа ведёт дверь на балкон, который опирается на ажурные кованые кронштейны. Сегодня на нём любят фотографироваться молодожёны.

Семён Серафимович Мокроусов торговал бакалейными, галантерейными, парфюмерными и москательными товарами. В 1892 году он стал городским головой. Внутри здания всё говорит о достатке хозяина: изразцовые печи, высокие, под потолок, двери, молельная комната. После национализации в усадьбе располагались реввоенсовет, окружной, уездный и районный КП(б). С 1980 года усадьба признана памятником истории и архитектуры. С 2008 года в ней располагается краеведческий музей.

От острога до города

Первое, о чём рассказывают экспонаты музея, – история появления Ачинска. Город возник из первого Ачинского острога, построенного в 1641 году в верховьях Чулыма. Он несколько раз полностью уничтожался в результате набегов кочевников, но отстраивался вновь. В 1683 году был построен последний Ачинский острог. Отсюда и принято отсчитывать возраст города. В этом году ему исполнится 342 года. Он чуть младше Красноярска, которому в этом году будет 397 лет.

В музее хранится копия грамоты Томскому воеводе Кольцову-Масальскому о том, что нужно восстановить Ачинский острог. Первые остроги выглядели довольно просто. Это были небольшие деревянные поселения, обнесённые частоколом с массивными воротами. По углам острога располагались бойницы, где был круглосуточный караул. Внутри, как правило, была православная часовня. В музее хранится кольчуга, которая в сражениях спасала казаков от смерти. Позже, когда появилось огнестрельное оружие, кольчуга стала не нужна, так же, как стрелы и колчан.

Постепенно, по мере укоренения русского населения на территории Сибири и Причулымья, остроги теряли свою функцию. Ачинскому повезло: он начал расти и постепенно трансформировался в центр по сбору ясака (дань, которую собирали с местных племён). Чаще всего ясак платился пушниной.

В XVIII веке Ачинский острог постепенно превращался в крупное поселение. С начала строительства Московского тракта он развивался и укрупнялся. Дорога, которая прошла почти через всю страну и соединила наиболее значимые и крупные её города, сыграла важную роль в развитии города. Нужно было строить гостиные дворы, где люди могли остановиться, готовить извозчиков, торговать товарами первой необходимости. В 1873 году Ачинск получил статус города.

В музее хранится коллекция монет, которые выпускались в XVIII веке и были в ходу только на территории Сибири, на многих из них изображён соболь.

Также здесь представлена коллекция колокольчиков, которыми пользовались извозчики в пути, чтобы оповещать друг друга.

Через Ачинск шёл отрезок Шёлкового пути, поэтому в музее много предметов с восточными мотивами – китайскими и японскими: посуда, фарфор, упаковки от чая и конфет.

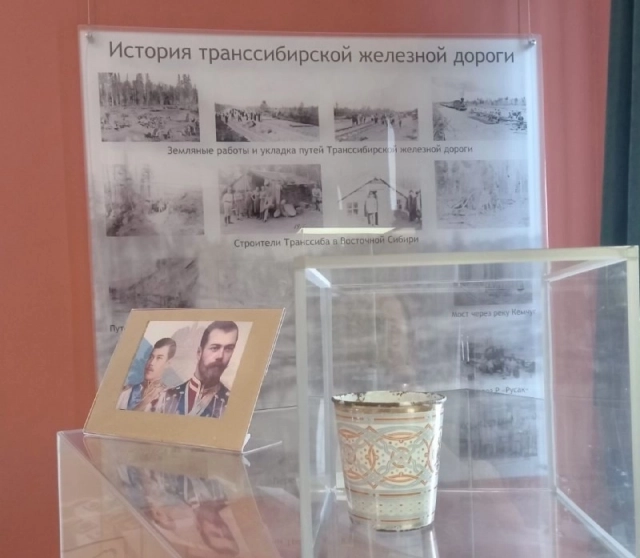

Транссиб и почётный гость

Следующий толчок развитию города дало строительство Транссибирской магистрали. В 1898 году была построена станция «Ачинск 1», а уже в 1972 году – современный железнодорожный вокзал. На поезде же по Транссибирской магистрали в Ачинск приезжал Николай II.

Сотрудники музея бережно хранят его портрет и коронационную кружку. В России существовала традиция: когда на престол заходил новый император, нужно было одаривать всех, кто пришёл на церемонию, небольшими подарками. И эта кружка была подарена кому-то из жителей города, который был на церемонии.

Николай II – единственный представитель династии Романовых, побывавший в Ачинске. В 1891 году он, будучи цесаревичем, возвращался из путешествия по стране и остановился в Ачинске переночевать в доме купца и городского головы Григория Николаевича Максимова. Для приёма такого гостя в городе был выставлен почётный караул, предприняты меры безопасности, улицы украшены живыми цветами. Также на весь период пребывания Николая Александровича в Ачинске был введён сухой закон: все лавки, магазины, трактиры, склады и подвалы, торгующие спиртным, были закрыты.

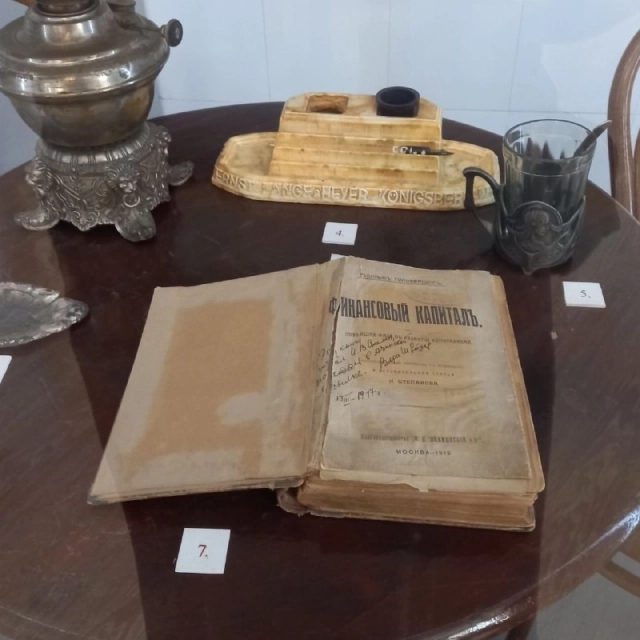

Книга с пометками Сталина

Один из залов музея посвящён истории революции и Гражданской войны. Часть предметов, которые в нём представлены, раньше хранились в Историко-революционном музее им. Сталина, который был в Ачинске.

В 1913 году Сталин на вечеринке, устроенной Петербургским комитетом большевиков, был арестован и выслан по этапу в Сибирь. Последним местом ссыльного стал Ачинск. Среди предметов, которые сегодня хранятся в музее, плетёная корзина, умывальник, вешалка, пепельница, чернильница с надписью «Кёнигсберг», лампа, ложка, кувшин для воды, ручка и перо.

Один из раритетов – книга «Финансовый капиталъ» Рудольфа Гильфердинга. Сталин не просто её читал, но и делал пометки, анализировал, записывал свои выводы. Сотрудники музея сравнили почерк на официальных документах из архивов и в книге и пришли к выводу, что это именно его рука.

«Сталин был в Ачинске проездом, – говорит директор Ачинского краеведческого музея Марина Качан. – По одним источникам – двенадцать дней, по другим – четырнадцать. Из Туруханской ссылки его отправили к нам, чтобы выбрать место, где он будет отбывать ссылку дальше. Но 3 марта 1917 года стало известно о том, что победили большевики, и он уехал на запад. Часть своих вещей оставил на квартире, где останавливался. Для нас до сих пор загадка, почему среди них оказался его соломенный чемодан, с которым он приехал. Ведь в нём он наверняка вёз вещи».

Два инструмента, две судьбы

Одним из самых уникальных предметов, хранящихся в Ачинском музее, считается полифон. Это большая музыкальная шкатулка, на одной стороне которой есть прорезь, куда опускается монета, и шкатулка начинает работать. Такие полифоны производились в середине XIX века в Германии и были очень популярны. Они дали толчок техническому прогрессу. Именно после них появились граммофоны, патефоны и современные магнитофоны.

«У этого полифона очень интересная судьба, – рассказывает Марина Михайловна. – Однажды нам позвонила женщина и сказала, что у неё дома хранится музыкальный ящик с пластинками. Ящик им мешал. Она предложила нам его забрать. Когда наш сотрудник пришёл к ней, он просто ахнул: это был полифон XIX века, такие можно по пальцам пересчитать. Конечно, мы его забрали.

Начали изучать его историю. Оказалось, что он был приобретён купцом Булгаковым для своей семьи. Позднее купец открыл питейное заведение в доме купчихи Солодковой, и полифон стоял там. Дом Солодковой долгое время использовали под народный театр. И пока публика собиралась на спектакль, его включали для развлечения гостей. Затем Булгаков продал своё заведение, и полифон оказался в руках мещан Беляевых, простоял у них более двадцати лет как предмет интерьера, скорее всего, уже нерабочий».

Музею полифон достался тоже в нерабочем состоянии. Долгое время его сотрудники писали письма в различные инстанции: в Москву, на фирму «Мелодия», в политехнический музей, где собирались различные технические предметы, имеющие культурную ценность. Но никто не мог его отремонтировать.

Тогда музейщики предложили посмотреть полифон учителю труда школы № 12 Юрию Геннадьевичу Тоденбергу, немцу по национальности. Он часто ремонтировал что-либо для музея. Юрий Геннадьевич несколько месяцев изучал полифон, ему удалось найти и заменить ту его часть, которая была сломана, и он зазвучал.

Единственное, так и не получилось заводить его, бросив монетку. Только ключом. Монетка, падая в полифон, задевала маленький крючок, который и приводил в действие механизм. Но крючок был сломан, и восстановить его Тоденберг не успел, так как ушёл из жизни. Учителя нет, а полифон звучит и сегодня!

По словам Марины Михайловны, в России всего три подобных полифона в рабочем состоянии: на «Мосфильме», на Урале и в Ачинске. Но такого количества пластинок –19 штук – нет нигде. На пластинках есть русские, украинские, немецкие и итальянские мелодии. В музейную ночь, которую проводит музей, в полифоне трижды меняют пластинки, и посетители от него не отходят.

«Два года назад нам позвонила жительница нашего города и сказала, что была на музейной ночи, пришла домой и поняла, что у неё дома стоит ящик, похожий на наш полифон. Мы забрали его. Это действительно оказался полифон. Видимо, он сломался, и предприимчивые люди, скорее всего, ссыльные или репрессированные, убрали все внутренности, сделали в нём две полочки и повесили на кухне в виде шкафчика. Этот шкафчик достался родителям её мужа, которые были дворянских корней, они очень им дорожили. По праздникам в доме включалась музыка, и её свекровь брала его в руки (от времени он рассохся и стал лёгким) и танцевала, вспоминая свою дворянскую жизнь. У меня есть идея в музейную ночь поставить два полифона рядом и рассказать их истории. Из одного инструмента «вынули душу», как у репрессированных, но люди приложили все усилия, чтобы сохранить даже незвучащий полифон».

Село напротив островов. Почти 400 лет назад казаки основали Частоостровское

Село напротив островов. Почти 400 лет назад казаки основали Частоостровское  15 лет на экспонат. Красноярск спасает музей трофейной техники времен войны

15 лет на экспонат. Красноярск спасает музей трофейной техники времен войны  Киты, Астафьев и Сибирь. Красноярскому краеведческому музею - 135 лет

Киты, Астафьев и Сибирь. Красноярскому краеведческому музею - 135 лет  Сюда Ельцин приезжал. Как Астафьев построил в родном селе замок-библиотеку

Сюда Ельцин приезжал. Как Астафьев построил в родном селе замок-библиотеку